“Come rafforzare la resilienza delle PMI nello Spazio Alpino?” è la domanda di ricerca che ha guidato lo studio di EStà all’interno del progetto AlpGov2 di EUSALP, l’agenda strategica della macro regione alpina.

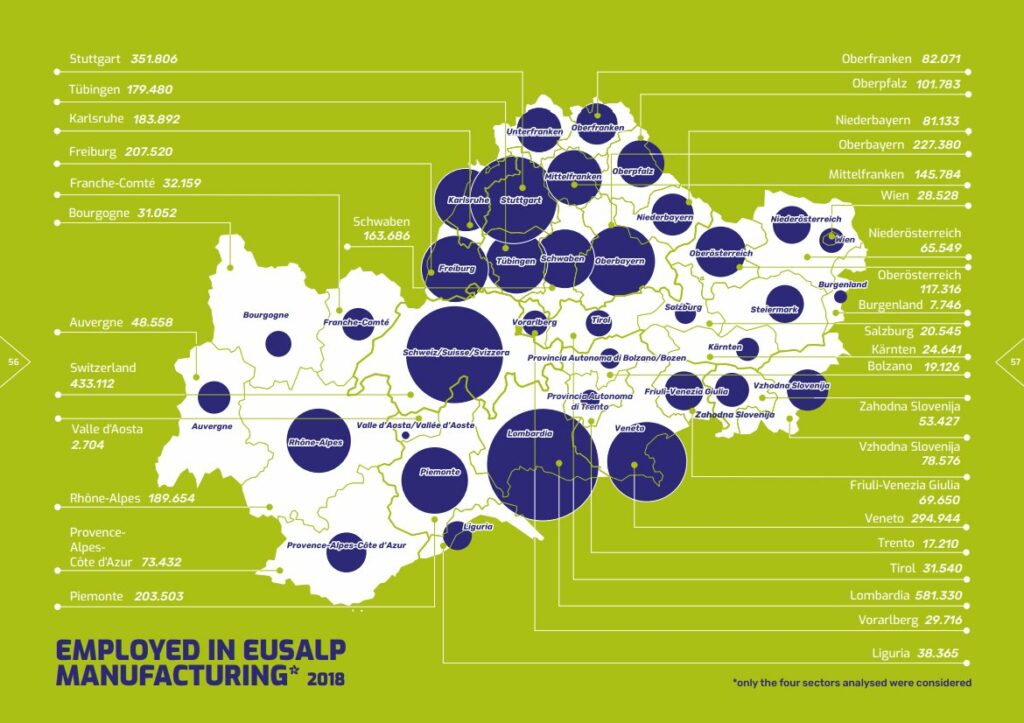

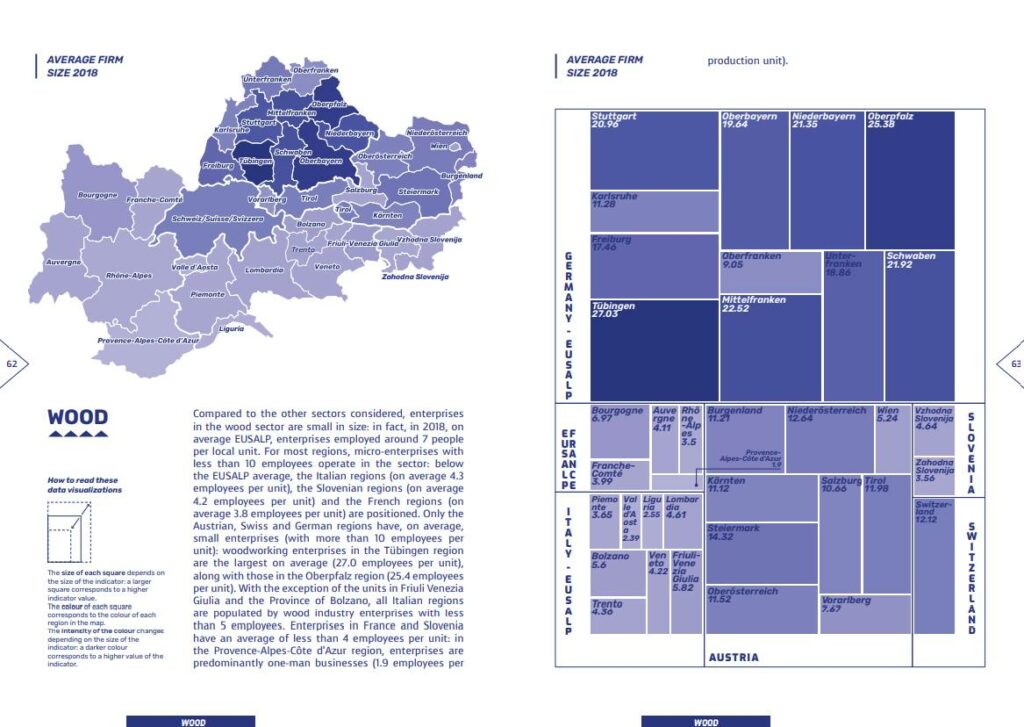

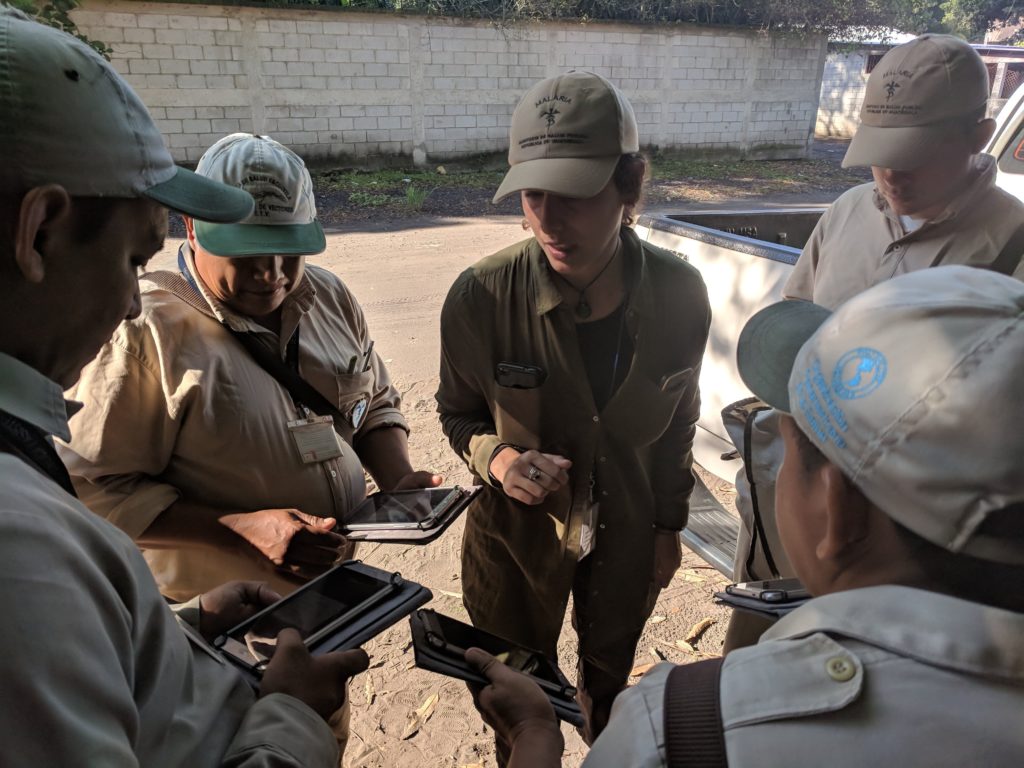

Il report prodotto da EStà ha investigato i concetti di vulnerabilità e resilienza attraverso una metodologia di indagine mista. Da una parte, un set di indicatori socioeconomici offre un’ampia panoramica del sistema manufatturiero della regione alpina, dall’altra i risultati dei questionari alle PMI e delle interviste ai principali stakeholders del progetto indagano le capacità di innovare, di integrare l’economia circolare e la digitalizzazione nei processi produttivi e di costruire una rete di forti relazioni esterne.

I principali risultati delle analisi quanti-qualitative hanno permesso di costruire una matrice di vulnerabilità che restituisce in modo diretto e graficamente efficace il grado di vulnerabilità delle filiere produttive (quattro oggetto della nostra analisi: legno, chimica, meccanica-meccatronica e plastica) nelle diverse regioni della fascia alpina.

Il concetto di resilienza delle PMI è stato inoltre sviluppato attraverso l’analisi del contesto geopolitico e occupazionale delle regioni alpine, producendo un aggiornamento territoriale della Resilience Dashboard elaborata dalla Commissione Europea.

Il documento delinea un campo d’azione popolato da un ampio insieme di attori che agiscono sull’innovazione in campo normativo, tecnologico e green e che, nei prossimi anni, possono rendere la macroregione alpina protagonista dello sviluppo territoriale europeo.

L’obiettivo del report è dunque quello di fornire indicazioni strategiche e organizzative alle imprese e strumenti di analisi chiari alle istituzioni e alle organizzazioni di rappresentanza al fine di migliorare la loro offerta di politiche e servizi a sostegno della resilienza.